- 価値創造

ストーリー(PDF) - CEO

コミットメント - COOが語る

成長戦略 - CHOが語る

人材戦略 - CFOが語る

財務戦略 - 最新

クリエイティブ

レポート - 社外取締役の

主なコメント

当社は昨年、40周年の節目を迎え、今年度から次の10年に向け新たなスタートを切ることができました。これまで支えていただいた全てのステークホルダーの皆様に改めて感謝申し上げます。

CEOも述べているとおり、当社はコンテンツのグローバルな拡販および安定した収益基盤の確立を目指し、2010年代の中盤からデジタル戦略に本格的に着手しました。

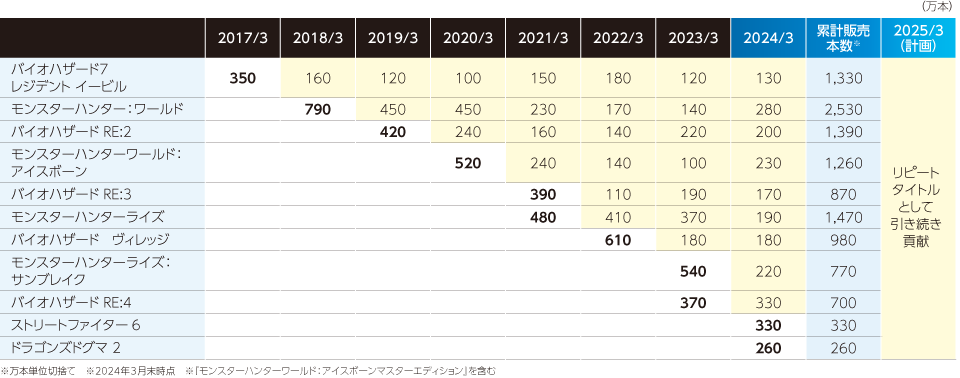

これまでゲームパブリッシャーは主に小売店を介してディスクなどの物理媒体でコンテンツを届けていました。しかし、このディスク販売は、「置ける商品に限りがあること」、「数ヵ月で商品が入れ替わるため長期的な販売ができないこと」、「国によっては販売価格の主導権を小売店が握っており、価格プロモーションが行いにくいこと」などが、世界展開において制約となっていました。また、コピー・海賊版対策にもコストがかかっていました。これらの課題を乗り越えるべく、デジタル販売を主軸とする方針転換により、我々のコンテンツ販売は今や230を超える国・地域にまで拡大しました。また、当社の収益構造は新作販売に左右されるヒットビジネスから脱却し、リピート作販売による安定基盤にシフトし、昨年度で11期連続の営業増益を達成しました。

これからの10年、ゲーム市場において持続的な成長を続けるためには、開発体制だけでなく、販売やマーケティングなど一層の体制強化が必要であると感じています。世界トップクラスのコンテンツを安定して生み出し、そのブランド認知を高めカプコンファンを増やしていくことで、その先に当社の長期目標として掲げている年間ソフト販売1億本が見えてくると確信しています。

この当社のコンテンツを楽しむ方々を増やすことは、まさに「ゲームというエンターテインメントを通じて『遊文化』をクリエイトし、人々に『笑顔』や『感動』を与える『感性開発企業』」である当社の経営理念にもつながっていきます。

これまでの取り組み

~デジタル化によるグローバルでの市場拡大~

マーケット環境の変化

ディスク販売が主流だった時代では、ゲーム先進国である欧米主要先進国が主たるマーケットであり、ゲームコンテンツは主にゲーム専用機によって遊ばれていました。

ゲーム機の進化とインターネットの普及により、遠隔地のユーザーとのネット対戦や協力プレイが可能になったことに加え、ゲームコンテンツを直接ダウンロードするデジタル販売が可能になりました。その結果、小売店の営業時間や売り場面積に影響されることなく、発売以降年数が経っているゲームコンテンツであっても長期的に販売することが可能となり、また、ゲームパブリッシャー主導による販売価格施策が展開できるようになりました。

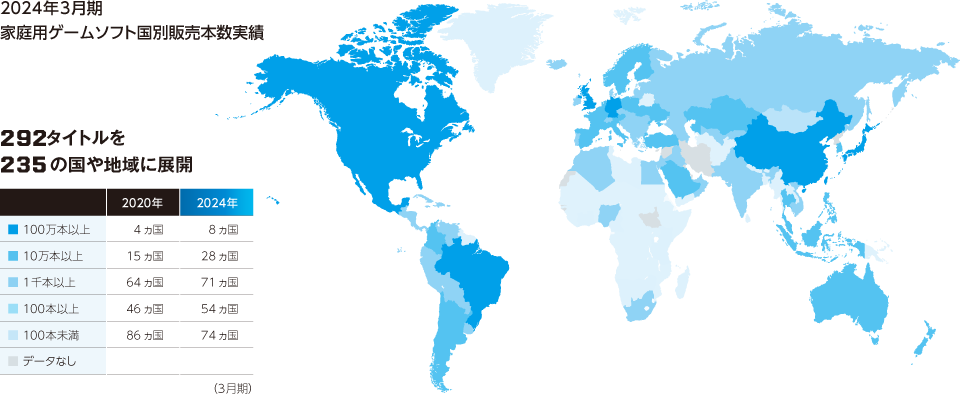

PCプラットフォームへの対応強化

デジタル戦略の強化においてPCプラットフォームへの展開にも力を入れました。ゲーム専用機での展開はどうしてもインフラの整った主要先進国に限定されてしまうため、より多くのユーザーを獲得するために、新興国にも訴求できるPCプラットフォームへ積極的にコンテンツを展開することにしたのです。これにより、従来のコンソール機の市場を大きく上回る230を超える国・地域での販売が実現しました。

現在、当社のソフト販売におけるPC版の販売本数比率は約50%近くに達していますが、新興国を中心に伸びしろはまだまだあると分析しています。

販売データによる価格戦略

前述のとおり、ゲーム販売はデジタル化により、ゲームパブリッシャー主導による販売価格施策が可能になりました。早くからデジタル販売に舵を切ったおかげで、どのタイトルがどの国でどの販売価格で何本売れたかの膨大な販売データが当社のデータベースには蓄積していました。この販売データを数年間かけて再整備し、今後のマーケティング戦略に活かせる状況になってきました。

当社の基本的な価格施策としては、あくまでも目安ですが、タイトル発売直後は約60~70ドルで販売し、段階的にマーケットバリューに応じて価格を引き下げ、最終的には10ドル、5ドルレベルまで下げていきました。単年度の実績だけではなく、まずは約5年間で販売本数と利益の最大化を目指していくわけです。開発コストは、約1~2年で回収し終えていますから、販売価格を下げても十分に利益に貢献しています。

この一つの好例が『モンスターハンター:ワールド』の長期販売です。2018年1月の発売から既に6年以上が経過していますが、昨年度、新作『モンスターハンターワイルズ』の発表に合わせ、9.99ドルという手ごろな価格へ展開したことにより、販売本数は大きく増加し、累計販売本数は2,500万本を超えました※。

※『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』を含む

このように高品質なタイトルを長期間にわたって販売することで、いまや年間販売本数の7割以上がリピート作タイトルで占められ、デジタルコンテンツ事業収益に大きく貢献しています。これがこの10年間で安定的な収益構造を確立するに至った大きな要因のひとつです。

当社のゲームコンテンツ販売国を2020年と比較してみると、年間販売本数で100本未満の国・地域から100本以上、1,000本以上、10万本以上、100万本以上の国・地域に徐々にシフトしているように、それぞれの国・地域の経済成長による所得水準の上昇が更なる当社マーケットの拡大を後押ししてくれています。

そもそも長期的かつグローバルに販売を可能としている成長の背景には、

①当社創業時のアーケード基板ビジネスの時代から既に世界に展開しており、ブランド形成をなし得ていたこと

②当社の開発陣の努力により、高品質タイトルを安定的に投入する技術力・開発力を有していること

という2つの要因が前提としてあったことは言うまでもないでしょう。

これからの10年を見据えて

~マーケティングの強化による持続的な成長の加速~

CEOが語るこれからの10年の重点施策について、COOの立場から具体的にご説明したいと思います。

調査会社のデータでは、グローバルでのゲームユーザー人口は約33億人と言われています。大半がモバイルゲームユーザーですが、当社のメインターゲットであるPC、家庭用ゲーム機ユーザーは約15億人規模と想定しています。当社の2023年度のゲームソフト販売本数は4,590万本でしたが、約15億人規模のマーケットに対してはまだまだ開拓の余地はあると考えています。

年間ソフト販売1億本に向けては、約15億人規模のマーケットに対して拡販していくことに加え、開発体制拡充による新作のパイプラインの増強を並行してすすめていく必要があります。

国・地域の特性を考慮したマーケティング強化

当社では過去の販売データを整備しマーケティング戦略に活用していますが、この精度をもっとあげていく必要があります。また、ユーザーの購入傾向を踏まえた最新タイトルの情報や、リピート作タイトルの販売価格情報を提供することにより、一層のユーザーへ訴求するプロモーションが可能になります。しかしながら、個人に紐づいた詳細なデータの蓄積は容易ではありません。また各国の個人情報保護や未成年保護の法制にも慎重に対応しなければなりません。そのような中で、今後は当社が提供するゲームやサービスを利用するための共通IDであるCAPCOM IDなどを利用し、ユーザーの購買動向ならびにプレイ動向などのデータ蓄積・分析をさらに進めていきます。

今後当社成長の伸びしろとなるのは、インドをはじめとした新興国や途上国、いわゆるグローバルサウスです。インドは人口で中国を抜き去り、経済発展も高いレベルで進んでいる一方、当社のゲーム販売本数は、中国に比べてインドの伸び率は高くない状況でした。2023年の秋に、社内調査チームを現地へ送り、現地の企業や大学のコミュニティーなどの協力のもと、リサーチを行いました。現時点では、インドの経済発展の過程で重視されるのは教育であって、ゲームや遊びを積極的に勧めていくような状況にはまだないと分析しています。この調査を踏まえて、直近の実売を追うのではなく、5年後を見据えて当社のIPタイトル、そしてカプコンという企業のブランド認知の拡大をしっかりやっていくことにしました。ゲームに興味をもった層の可処分所得や自由に使える時間が増えれば、そのときにゲームの売り上げは加速度的に伸びるはずです。

このような戦略的に注目するエリアとして、東南アジアや中南米・中東なども人口が多く、さらなる経済成長が期待され、これからの10年を考慮すると大変魅力的なマーケットになっていくと考えています。前述のインドと同様に、それらの国々のゲームカルチャーの実態を調査し、自分たちでつかんだリアルな情報を基にゲーム販売の課題や拡販に向けた時間軸を見極めなくてはなりません。

そうした点を踏まえながら、国・エリアごとの特性を把握し、価格施策を並行させながらブランドの認知拡大を図っていきます。その一環として、海外子会社を含むマーケティングの人員と組織のさらなる強化も必要です。実際、新興国では価格の高い新作より、価格を大幅に下げたリピート作が売れています。そこを認知ルートの一つとして、購入のタイミングなども分析していけば、それぞれの国・地域に合わせた有効なマーケティング施策が打て、それらが市場開拓へとつながっていくはずです。

映像コンテンツによるカプコンブランドの浸透

ゲームを知らない人、カプコンのゲームを知らない人に対して、当社のブランド認知を高めていくためには、短時間でゲームの世界観を伝える映像コンテンツは強力なツールと言えます。それは過去の「バイオハザード」などのハリウッド映画化を振り返っても明らかです。

過去展開してきた映像作品の活用をはじめ、「ストリートファイター」の新実写映画およびTVシリーズの制作、他検討中のものもいくつか進めていきます。今後、ゲームコンテンツを世界に広げるための先行投資として、映画館上映に限らず動画配信サービスなども活用し、映像戦略を積極的に推進していきます。

事業・協賛案件によるカプコンブランドの浸透

モバイルコンテンツにおいて、最先端の位置情報技術とAR技術を強みに持つNiantic社が開発・運営を行う『モンスターハンター Now』を2023年9月にサービスインしました。「モンスターハンター」をモバイルコンテンツで気軽に遊んでいただくことで、グローバルベースでのブランドの認知度向上に期待しています。こういった他社へのIPタイトルのライセンスアウトによる当社ブランドの認知拡大展開は引き続き検討していきます。

他にも、昨年度より「バイオハザード」シリーズをiPhone15 Pro等へ投入しています。従来のモバイル端末は我々が得意とするハイエンド機種向けのコンシューマゲームを移植するにはスペック面で課題がありました。一方、昨今では段階的な端末の高機能化に伴い、それらをモバイル端末に提供できるものがでてきました。現在は、対象となるモバイル端末のユーザー数は限りがありますが、将来的にはさらなるデバイスの高度化により、当社コンテンツ拡販のツールとして大いに期待できると考えています。

アミューズメント(AM)施設事業やアミューズメント(AM)機器事業は独自に収益を拡大するとともに、日本国内での当社のゲームコンテンツのブランド拡大にも貢献しています。AM施設事業は、当社と一般消費者を含めたユーザーとのリアルにおける貴重なタッチポイントであるとともに、ゲームソフトの体験会などを通じ、コンシューマビジネスとのシナジーを図る場としています。またAM機器事業は、ゲームコンテンツと遊技機の相性が良く、ユーザーの裾野を広げています。

ライセンス事業は、新作ゲームの発売時期に合わせたコラボ商品や他社ゲームに当社キャラを登場させるようなコラボ案件の増加により、収益は過去最高の水準にあります。現在ライセンスビジネスは、日本・アジア地域が主体ですが、グローバル展開を念頭に置いた強化策を進めていきます。

eSports事業は、2014年から、最大160ヵ国・地域に向けて「CAPCOM Pro Tour」を年間通じて開催しています。その決勝大会である「CAPCOM CUP」は、昨季、優勝賞金を100万ドルに設定するなど、グローバルでの対戦格闘ゲームシーンをさらに盛り上げるeスポーツ大会として注力しています。2024シーズンに開催される「CAPCOM CUP 11」は、昨季に続き賞金100万ドルとして、両国国技館にて開催することが決定しています。グローバルでのeスポーツ市場の活性化のみならず、日本国内でのさらなる普及に取り組んでいきます。

これから世界中でより多くの方々にカプコンファン、カプコンユーザーになっていただくためには、当社のコーポレート・ブランド、コンテンツ・ブランドをさらに拡大・浸透させていくことが不可欠です。2022年5月以降に発表した日本バレーボール協会やサッカークラブ「セレッソ大阪」、東京国際映画祭へのスポンサー協賛や、大阪・関西万博への体験型コンテンツ『MONSTER HUNTER BRIDGE(モンスターハンターブリッジ)』の出展など地域・文化・技術等への社会貢献活動も行っていきます。

世界最高のコンテンツを安定して生み出す開発力強化

当社では、KPIである2桁営業増益の継続、年間ソフト販売1億本到達のためには、どのようなタイトルラインナップが必要か、「バイオハザード」、「モンスターハンター」などの主力タイトルのナンバリング、既存IPの続編、リブート、リメイク、最新ハードへの移植、新規IPなどをタイトルマップに落とし込み、実現にあたり出てくる課題を1つ1つ解決し確度を高めています。

毎年度の主力となる新作パイプラインはおおよそ2~3本を安定的に投入していますが、将来的には増やしていく必要があります。

コンテンツを安定して生み出すのは社内の世界トップクラスのクリエイターですので、2年前から人的資本強化を経営の重点課題として対応しており、クリエイターの増強、育成により開発体制の増強をすすめています。

今後、AIを活用したコンテンツ開発のような新技術の登場など、ゲームビジネスはこれからも急激な変化をする可能性があります。当社はマルチプラットフォーム戦略を採択しているほか、VRなど新技術へのいち早い対応実績などもあり、当然ながらこれらの新領域へも関心を抱き技術的な検証を行っています。特に、ユーザーからもニーズの高い異なるハード間で対戦・協力が可能なクロスプレイには積極的に挑戦する必要があると考えています。大事なことは、新技術を活用して新たなゲーム体験をユーザーの方々に提供することです。技術が先行してもゲームとして面白くなければ意味がありません。

ここまで述べてきたことを実行することで、当社の成長は、この先も継続できると見込んでいます。

締めくくりとしてお伝えしたいのは、ビジネスの形態が変わろうとも、当社が最優先すべきことは変わらないということです。それは、これまでも一貫してきた、当社のコンテンツを世界最高レベルへと徹底的に磨きあげることであり、それを販売サイドがしっかりと訴求できれば、プラットフォームやサービスが変わってもユーザーに選択していただける。逆にコンテンツやサービスが中途半端であれば、たとえ一時時流に乗ったとしても、成長は持続しない。当業界の最前線を走り続けてきた経験則から、当社はそう確信しています。